CUORE DI DONNA

La medicina di genere si occupa delle differenze biologiche, socioeconomiche e culturali che influenzano in modo diverso la salute in base al sesso. Esistono, infatti, rilevanti diversità nell’insorgenza, nelle manifestazioni cliniche, nelle risposte ai trattamenti e negli esiti di malattie tra uomini e donne.

Contrariamente a quanto generalmente si pensi, In Italia e nel mondo occidentale, le malattie cardiovascolari sono le maggiori responsabili della mortalità femminile. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno illustrare a tutta la popolazione, attraverso questo opuscolo quali siano le principali caratteristiche delle patologie cardiache nelle donne.

Accanto ai fattori di rischio noti, e comuni sia alle donne che agli uomini quali età, storia familiare, diabete, dislipidemia, fumo, obesità, ipertensione arteriosa, vi sono alcuni fattori di rischio, meno noti, tipici delle donne e perciò definiti genere specifici, che riassumiamo: menarca precoce e tardivo, menopausa precoce, sia spontanea che chirurgica, e patologie quali la sindrome dell’ovaio policistico e le malattie autoimmuni.

Vi sono poi fattori di rischio che possono emergere in gravidanza quali: il diabete gestazionale, l’ipertensione, la pre-eclampsia e l’eclampsia, il parto pretermine, gli aborti ripetuti.

Vi sono alcune patologie oncologiche, quale il tumore della mammella, molto più frequenti nelle donne; in queste donne alcuni fattori di rischio si presentano con maggiore frequenza e di conseguenza anche alcune malattie cardiovascolari. Tale rilievo è in gran parte determinato dalle terapie (radio e chemio-terapia, terapia endocrina) cui le pazienti vengono sottoposte.

Infine, alcune patologie di tipo infiammatorio ed autoimmune, che facilitano l’insorgenza di malattie cardiovascolari, quali l’artrite reumatoide ed il lupus, sono più comuni nelle donne rispetto agli uomini.

L’embolia polmonare è un’occlusione trombotica di uno o più arterie polmonari, causata da materiale embolico di origine extrapolmonare. Rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare e la principale in gravidanza, perché nell’ultimo trimestre il sangue tende a coagulare più velocemente per prevenire emorragie durante il parto.

I fattori di rischio: per embolia polmonare includendo la stasi venosa (vene varicose o periodi di immobilità), le malattie del sistema venoso (vasculopatie, tromboflebiti), precedente embolia polmonare o trombosi venosa periferica, interventi chirurgici, malattie della coagulazione, altre patologie (tumori, diabete mellito, broncopatia cronica e cardiopatie) e altre condizioni predisponenti (età avanzata, obesità, gravidanza, uso di contraccettivi orali). I sintomi con cui più comunemente si presenta l’embolia polmonare sono: dolore toracico, dispnea (cioè, mancanza di respiro), sincope (cioè, transitoria perdita di coscienza), stato confusionale, shock fino all’arresto cardiaco.

Circa 1/3 dei casi rimane da causa sconosciuta. All’esordio dei sintomi o al sospetto clinico bisogna subito far ricorso all’assistenza ospedaliera. Nel 90% dei casi la terapia anticoagulante è sufficiente. Dopo un evento bisogna astenersi dal fumare, mentre è importante iniziare a svolgere attività fisica moderata, mantenere un peso forma adeguato, consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura e, nel caso di trombosi venose, fare uso di calze elastiche a compressione graduata.

Le “pillole contraccettive” possono aumentare il rischio tromboembolico di circa due volte (fino a 3.5 volte con gli estro-progestinici). Il rischio, tuttavia, si riduce con i progestinici di II generazione. In presenza di tendenza a una maggiore coagulazione del sangue (trombofilia) bisognerà rivedere, insieme al ginecologo, la terapia anticoncezionale. La donna dovrebbe essere correttamente informata di tutte le condizioni che la possono esporre ad un aumentato rischio di malattia cardiovascolare: contraccezione, gravidanza e menopausa.

Le malattie cardiovascolari in gravidanza sono in aumento, perché sempre più spesso la donna vi giunge in età avanzata, ed è quindi più probabile che porti con sé un bagaglio di fattori di rischio come diabete, ipertensione arteriosa o obesità. Anche donne con cardiopatie congenite, o donne già sottoposte ad intervento cardiochirurgico per patologie congenite o acquisite, grazie ai molti progressi nelle terapie, giungono più spesso all’età riproduttiva e la loro gravidanza richiede un’attenta gestione. La preesistenza di una malattia cardiaca grave è di fatto la principale causa di mortalità materna in gravidanza; per questo è opportuno un colloquio approfondito con il cardiologo prima di pianificare una gravidanza. Nelle donne portatrici di malattie cardiache è fondamentale stabilire un piano di controlli da eseguire, durante i 9 mesi di gestazione, presso i centri più idonei; va però specificato che il rischio dipende dal tipo di cardiopatia preesistente.

Problemi cardiovascolari più frequenti in gravidanza

- Ipertensione arteriosa: se è preesistente va rivista la terapia in corso evitando farmaci con effetti negativi sul feto. L’ipertensione gestazionale si manifesta per la prima volta proprio in gravidanza, per cui è importante controllare la pressione; anche se il problema si risolve dopo il parto, è importante ricordare che in futuro vi sarà un maggior rischio di sviluppare ipertensione arteriosa ed di eventi cardiovascolari e, pertanto, è opportuno seguire un sano stile di vita e i giusti controlli.

- Tachiaritmie: le palpitazioni (sensazione di battito anomalo) sono spesso benigne, ma se persistono è bene eseguire un elettrocardiogramma (ECG) per escludere vere e proprie aritmie.

- Dispnea/fame d’aria: è un sintomo frequente specie nell’ultimo trimestre, spesso legato solo all’aumento del peso e alla tachicardia, ma se persiste va valutata la possibilità di eventi cardiovascolari, rari ma che vanno diagnosticati e trattati tempestivamente.

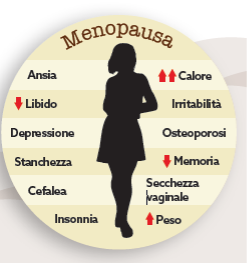

La menopausa è una fase della vita della donna che comporta alcuni cambiamenti di tipo metabolico (oltre che ormonale). Nelle donne con familiarità per malattie cardiometaboliche, vi è un aumentato rischio che queste si manifestano durate e dopo la menopausa.

Le malattie cardiometaboliche associate alla menopausa includono:

1.Un aumento del colesterolo totale con riduzione della frazione HDL, e aumento della frazione LDL, la parte cattiva del colesterolo.

2.Una ridotta sensibilità all’insulina, che a sua volta determina un maggior rischio di sviluppare diabete mellito.

3.Un aumento della pressione arteriosa.

4.Un aumento del peso corporeo con ridistribuzione secondo un modello androgino.

5.Uno stato pro-infiammatorio con tendenza all’ipercoagulabilità ematica.

Per tali motivi è bene sottolineare che le donne con familiarità per cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, dislipidemia e le donne diabetiche debbono essere maggiormente attente alla verifica ed al controllo dell’andamento di pressione, colesterolo e peso corporeo durante la fase della menopausa. La stessa attenzione va posta per le donne che hanno avuto una menopausa precoce o chirurgica. È necessario però ricordare che la menopausa non va demonizzata ma che costituisce una delle fasi della vita di una donna, che deve essere una occasione per una maggiore attenzione alla cura di sé stessa nell’ottica della prevenzione cardiovascolare.

Attualmente la terapia ormonale sostitutiva, dopo molte promesse, non sembra avere efficacia nella prevenzione primaria e secondaria del rischio coronarico. Quando viene iniziata precocemente, esercita diversi benefici sulla salute della donna senza aumentare il rischio di malattie cardiache (in alcuni casi lo riduce), ma se intrapresa molto tempo dopo la menopausa può causare più danni che benefici. Per tale motivo questa terapia, concordata tra cardiologo e ginecologo, va prescritta su misura a ogni singola donna, sulla base dei sintomi e del profilo generale di rischio.

Durante l’epoca fertile l’incidenza di infarto miocardico nella donna è minore, verosimilmente per una sorta di effetto protettivo degli estrogeni sullo sviluppo di malattia aterosclerotica. Tuttavia, l’infarto del miocardio è un evento che può colpire anche le donne giovani ma con meccanismi diversi rispetto a quelli “classici”, vale a dire l’occlusione di una coronaria per un meccanismo di tipo aterosclerotico, quali ad esempio la dissezione coronarica o l’infarto miocardico in assenza di malattia coronarica ostruttiva. Dopo la menopausa il rischio di infarto nelle donne si avvicina a quello degli uomini. Fino a qualche decennio fa, l’infarto del miocardio era considerato una patologia prevalentemente maschile; oggi, complici i vari cambiamenti sociali, dello stile di vita e l’allungamento della vita media, non è più così, anche se le donne hanno in media dieci anni in più degli uomini quando lo subiscono. È osservazione relativamente recente che, nella donna, l’infarto può manifestarsi con sintomi diversi rispetto all’uomo. Per esempio, il “classico” dolore al torace retrosternale con irradiazione al braccio sinistro è meno comune o tende a presentarsi in maniera meno marcata, mentre il sesso femminile sperimenta più spesso sintomi come sudore freddo, vertigini, dolore alla schiena e al collo (paragonabile a un senso di pressione o a una corda che stringe), nausea e vomito, difficoltà a respirare, affaticamento, palpitazioni, malessere generale e senso d’ansia. Un quadro sintomatologico con queste caratteristiche complica il riconoscimento di un infarto del miocardio in una donna, inducendola a pensare che si tratti di qualcosa di diverso. Trascurare i sintomi aumenta la probabilità che le donne si rivolgano ai soccorsi molto più in ritardo rispetto agli uomini e quindi questo ritardo aumenta le complicanze connesse alla sofferenza cardiaca. Per di più, nelle donne giovani, l’infarto presenta una mortalità maggiore rispetto a quella riscontrata negli uomini, per la maggior frequenza di complicanze.

Sono due le forme particolari di malattia coronarica, rispettivamente acuta e cronica, prevalenti nel sesso femminile (in oltre il 90% dei casi), specie dopo la menopausa. Entrambe si caratterizzano per l’assenza di ostruzioni nelle coronarie che decorrono sulla superficie esterna del cuore, visualizzabili alla coronarografia, interessando la microcircolazione coronarica situata all’interno del muscolo cardiaco. La sindrome di Takotsubo si manifesta con dolore toracico e alterazioni nell’ECG simili a quelle dell’infarto. Il cuore presenta una grave disfunzione del ventricolo sinistro evidenziabile attraverso l’ecocardiografia o la ventricolografia. L’attacco cardiaco è quasi sempre scatenato da un forte stress emotivo o fisico.

La sindrome di Takotsubo ha di solito un decorso favorevole, ma in alcuni casi, può complicarsi con aritmie, scompenso cardiaco o residua disfunzione della pompa cardiaca. L’angina microvascolare, o sindrome X, è una forma particolare di angina pectoris che può insorgere sia durante lo sforzo che a riposo. La diagnosi viene fatta con l’ECG da sforzo o la registrazione ECG Holter di 24 ore. A volte sono necessari esami diagnostici più approfonditi come scintigrafia miocardica e risonanza magnetica cardiaca che documentano difetti di perfusione del muscolo cardiaco sotto sforzo: a volte sono necessari esami diagnostici ancora più sofisticati. Fortunatamente la prognosi è molto favorevole, ma può avere un impatto negativo sulla qualità di vita, dal momento che i farmaci antianginosi risultano talora poco efficaci. È importante che la paziente sia consapevole della benignità della malattia, perché uno stato di apprensione o di ansia può peggiorare i sintomi.

L’insufficienza cardiaca è una condizione in cui il cuore non è più in grado di pompare abbastanza sangue per soddisfare le esigenze di sangue e ossigeno del corpo. Poiché lo scompenso cardiaco è una conseguenza di altre malattie cardiovascolari, che, come abbiamo visto, sono meno frequenti nelle donne giovani, le donne tendono a sviluppare tale patologia in età più avanzata rispetto agli uomini. Le donne con scompenso cardiaco però presentano più sintomi e hanno una qualità di vita peggiore rispetto uomini. Nelle donne è più frequente la forma di scompenso definita a frazione di eiezione preservata che è spesso conseguenza di ipertensione arteriosa e diabete. Il trattamento dello scompenso cardiaco nella donna è un argomento di grande interesse attuale perché, se da una parte le donne presentano differenze nel metabolismo dei farmaci rispetto agli uomini, la maggior parte dei farmaci utilizzati nello scompenso sono stati sperimentati in misura maggiore negli uomini rispetto alle donne. Accanto alle terapie farmacologiche nello scompenso cardiaco vengono spesso utilizzati anche dei dispositivi in grado di controllare eventuali aritmie (come il defibrillatore) o di migliorare la funzione di pompa del cuore (come la terapia di resincronizzazione).

Sebbene le conoscenze relative allo scompenso cardiaco nel sesso femminile siano ancora in parte incomplete, sono in corso molti studi che permetteranno di implementare una medicina personalizzata per comprendere e trattare meglio l’insufficienza cardiaca nelle donne.

In questi ultimi anni si è delineata una nuova sindrome, il Long Covid, che insorge dopo il superamento della fase acuta della malattia da COVID-19; più donne che uomini, superata la fase acuta, sviluppano il Long Covid. Il Long Covid è caratterizzato da molteplici sintomi, tra cui i più frequenti sono un persistente senso di stanchezza/affaticamento, mal di testa, tremori, problemi di attenzione e concentrazione, ottundimento cognitivo (“brain fog”), disfunzione dei nervi periferici, problemi di salute mentale come ansia e depressione. Talora si può accompagnare a problemi cardiaci quali alterazioni della frequenza cardiaca o sbalzi pressori, più raramente a riduzioni della riserva di flusso coronarico a causa di lesioni microvascolari, malattia tromboembolica venosa e arteriosa. La persistenza dei sintomi genera anche problemi psicologici che, a loro volta, contribuiscono a potenziare i sintomi stessi.

La donna con fattori di rischio o cardiopatica è meno sottoposta ad indagini diagnostiche e può essere sottotrattata dal punto di vista dei farmaci rispetto all’uomo. Abbiamo visto come la donna con infarto riconosca meno i suoi sintomi. Purtroppo, anche i medici tendono talora a sottovalutare i disturbi cardiaci nelle donne, e questo può determinare un ritardo nella diagnosi e quindi all’accesso alle cure, perfino una volta giunte in ospedale, riducendo l’efficacia di terapie che hanno dimostrato di migliorare la prognosi e la mortalità se effettuate precocemente, come l’angioplastica primaria. Per questo è importante aumentare la consapevolezza delle donne in merito ai fattori di rischio ed alla suscettibilità a sviluppare malattie cardiovascolari. Infine, benché sia sempre più chiaro che esistano differenze di genere nelle malattie cardiovascolari, le terapie utilizzate per le malattie cardiache in molti casi restano maggiormente studiate nella popolazione maschile; tuttavia, sempre più ricercatori e medici sono attenti alle differenze e peculiarità di genere, e sicuramente nei prossimi anni assisteremo a significativi progressi in questa direzione.

Puoi richiedere gli opuscoli della Fondazione per il Tuo cuore.

Scrivi una e-mail a segreteria@periltuocuore.it indicando quali desideri ricevere e il tuo indirizzo oppure telefona al numero 055 5101367

Per il Tuo cuore

Per il Tuo cuore