IPERTENSIONE ARTERIOSA

La pressione arteriosa è la forza che il sangue esercita contro le pareti arteriose. A ogni battito del cuore, il sangue esce dal ventricolo sinistro attraverso la valvola aortica, passa nell’aorta e si diffonde a tutte le arterie. Quando il cuore si contrae e spinge il sangue nelle arterie si ha la pressione più alta, detta massima o sistolica; tra un battito e l’altro il cuore si riempie di sangue e all’interno delle arterie si ha la pressione più bassa, detta minima o diastolica. Il valore della pressione arteriosa dipende da vari fattori, tra cui forza di contrazione del cuore e frequenza cardiaca (numero di battiti al minuto). La sua misurazione si registra a riposo, usualmente al braccio, e fornisce i valori di pressione sistolica e diastolica in millimetri di mercurio (mmHg). Un individuo in salute in genere presenta valori sistolici tra 90 e 129 mmHg e diastolici tra 60 e 84 mmHg. La pressione arteriosa ottimale a riposo è 120 (sistolica)/80 (diastolica) mmHg.

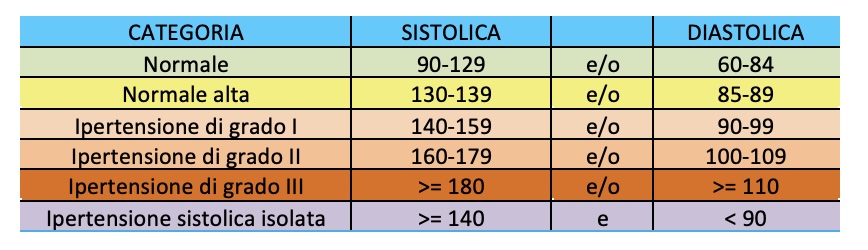

L’ipertensione arteriosa è caratterizzata dalla presenza costante e non occasionale di livelli pressori più alti di quelli considerati normali. Una persona soffre di ipertensione (è ipertesa), quando i valori di sistolica e/o di diastolica superano i 140/90 mmHg. Esistono diversi gradi di ipertensione (tabella). La pressione arteriosa aumenta con l’avanzare dell’età perché le arterie, invecchiando, diventano più rigide. Ad un certo punto, mentre la pressione sistolica continua ad aumentare, la diastolica non aumenta o, addirittura, tende a diminuire; questo spiega le forme di ipertensione sistolica isolata tipica degli anziani.

La pressione arteriosa può subire variazioni transitorie, legate all’ora del giorno (aumenta dopo il risveglio dal sonno notturno e raggiunge l’apice verso mezzogiorno, poi si abbassa per risalire nuovamente nel pomeriggio), all’attività fisica (in relazione a tipo e intensità dello sforzo) e allo stato emotivo (intense emozioni, stress e ansia la aumentano, il relax la riduce). In alcuni soggetti il controllo della pressione arteriosa è fonte di ansia e agitazione, che possono comportare un innalzamento temporaneo dei livelli pressori: un esempio è l’ipertensione da camice bianco.

Definizione e classificazione dei valori pressori (mmHg)

Nel 95% dei casi la causa dell’ipertensione è sconosciuta. Si parla allora di ipertensione primaria, o essenziale: i valori pressori elevati sono il risultato dell’alterazione dei meccanismi complessi che regolano la pressione (sistema nervoso autonomo, sostanze circolanti). Esistono però fattori di rischio che possono favorire l’insorgenza di ipertensione, alcuni non modificabili (quali storia familiare, età avanzata, sesso maschile), altri relativamente difficili da modificare (insufficienza renale, sindrome delle apnee notturne, bassi livelli di condizioni socio-economiche/educazionali), ed infine fattori modificabili legati allo stile di vita come il fumo di sigaretta (dopo aver fumato, la pressione resta più alta per circa 30’, e a questo si associano i danni cronici da fumo sui vasi arteriosi come perdita di elasticità, danno alle pareti, predisposizione alla formazione di placche aterosclerotiche), un consumo eccessivo di alcolici, la vita sedentaria e la dieta ricca in grassi di origine animale e di sodio o troppo povera di potassio, il sovrappeso e l’obesità, lo stress (fisico ed emotivo: la pressione è più alta nei giorni lavorativi rispetto ai periodi di vacanza).

Nel restante 5% dei casi l’ipertensione è secondaria ad altre patologie congenite o acquisite, che interessano reni, surreni, vasi sanguigni o cuore (insufficienza renale cronica, feocromocitoma o stenosi dell’arteria renale), ma anche all’assunzione di alcune sostanze come liquirizia, spray nasali, cortisone, anticoncezionali, antidolorifici, cocaina ed amfetamine. Mentre la forma primaria o essenziale classicamente interessa gli adulti, l’ipertensione secondaria colpisce anche i giovani e si caratterizza per valori di pressione più alti e meno facilmente controllabili. In questi casi, la rimozione delle cause (cioè la cura della malattia di base) può normalizzare i valori pressori.

L’ipertensione è una tra le malattie più frequenti nei Paesi industrializzati. Secondo gli ultimi dati, è presente nel 33% degli uomini e nel 31% delle donne italiane.

La sua prevalenza aumenta con l’età (80% oltre i 65 anni, 5% sotto i 30; nelle donne è più frequente dopo la menopausa).

Uno dei maggiori problemi riguarda la consapevolezza dei pazienti: si stima che solamente la metà di chi soffre di pressione alta ne sia a conoscenza.

L’aumento dei valori pressori non sempre si accompagna a sintomi, specie se avviene gradualmente: l’organismo si abitua a poco a poco e non manda segnali, per cui spesso il paziente non si accorge di avere la pressione alta.

In ogni caso, i sintomi non sono specifici e per questo sono spesso sottovalutati o imputati a condizioni diverse. Tra quelli più comuni: mal di testa, stordimento e vertigini, ronzii nelle orecchie (acufeni, tinniti), nervosismo, stanchezza, alterazioni della vista (visione nera o presenza di puntini luminosi) e perdite di sangue dal naso (epistassi). Tali sintomi si manifestano in particolare quando la pressione del sangue registra un rialzo deciso (crisi ipertensiva). Nei casi di ipertensione secondaria, ai sintomi aspecifici possono associarsene altri dovuti alla malattia di base.

L’ipertensione arteriosa è un importante fattore di rischio, cioè una condizione sfavorevole che aumenta la probabilità che si verifichino altre malattie (per esempio angina pectoris, infarto miocardico, ictus cerebrale, scompenso cardiaco). Il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari cresce con l’aumento dei valori pressori.

Valori di 20 mmHg di sistolica e 10 mmHg di diastolica oltre il limite normale comportano un rischio doppio di morte per ictus e malattie cardiovascolari.

Un caso particolare è l’ipertensione gravidica, che può essere preesistente o emergere durante la gestazione e può dare origine a complicanze anche gravi come preeclampsia o eclampsia.

L’ipertensione è definita il killer silenzioso per le sue complicanze e per la scarsità e aspecificità dei sintomi.

Per questo è fondamentale controllarla periodicamente e fare una diagnosi precoce, che avviene misurando la pressione con un apposito strumento (sfigmomanometro). Una singola misurazione non è però sufficiente per fare diagnosi. Per avere una diagnosi certa bisogna rivolgersi al proprio medico di famiglia.

Quando il medico valuta un paziente affetto da ipertensione in genere ricerca possibili cause di ipertensione secondaria, e soprattutto stima il suo rischio cardiovascolare globale in base alla presenza di altri fattori di rischio (come colesterolo alto o diabete), oppure di danno d’organo. Gli esami più comunemente prescritti sono: elettrocardiogramma, ematochimici con funzionalità renale, monitoraggio pressorio ambulatoriale, ecocardiogramma, Doppler dei tronchi sovraortici ed esame del fondo dell’occhio.

Si trovano in commercio apparecchi automatici che consentono l’automisurazione domiciliare, molto utile perché, se effettuata in modo corretto e con costanza, permette di tenere sotto controllo i valori e diagnosticare tempestivamente la malattia. È però consigliabile che l’automisurazione sia concordata col medico curante, che l’apparecchio in uso sia di validata efficacia e che periodicamente i risultati siano confrontati con quelli rilevati dal medico. Per misurare la pressione è necessario essere seduti da almeno 5 minuti in posizione comoda e rilassata, con l’avambraccio poggiato su un tavolo. Il bracciale dello sfigmomanometro va posizionato sopra la piega del gomito, senza stringere eccessivamente. I momenti più propizi sono al risveglio o la sera.

È necessario adottare uno stile di vita corretto, prestando attenzione ad alimentazione, attività fisica, fumo e stress già dalla giovane età.

È raccomandata una dieta ricca di fibre e povera di carboidrati e grassi saturi (specie di origine animale) con adeguato apporto di proteine vegetali, fibre e grassi polinsaturi, che provengono ad esempio dal pesce azzurro. Frutta e verdura (specie patate, pomodori, banane, fagioli, piselli e frutta secca) sono importanti anche perché ricche di potassio, calcio e magnesio, che contrastano l’azione del sodio.Fondamentale, inoltre, ridurre l’assunzione di sale a 5 grammi al giorno (che corrispondono a circa 2 grammi di sodio), incluso anche quello già presente in conserve, formaggi, salumi e insaccati. Dimezzare la quantità di sale assunta eviterebbe ogni anno oltre 25.000 morti, più di 5 volte quelle dovute a incidenti stradali. Da limitare anche le bevande alcoliche: non più di due bicchieri di vino al giorno per gli uomini, uno per le donne.

Un’attività fisica aerobica costante e regolare, concordata col proprio medico, può avere molti benefici per la salute cardiovascolare.

Almeno 30 minuti di camminata veloce o la pratica di sport come nuoto o ciclismo per almeno cinque volte alla settimana possono ridurre la pressione arteriosa di circa 4-9 mmHg. La riduzione del peso corporeo attraverso una alimentazione corretta ed una regolare attività fisica aerobica influisce sulla pressione arteriosa: per ogni chilogrammo di peso in meno la pressione arteriosa si riduce di 1 mmHg.

Anche ridurre o comunque gestire lo stress può influire sull’ipertensione. Per questo motivo può essere utile ricorrere a tecniche di rilassamento o di meditazione, riorganizzare l’attività lavorativa, ritagliarsi momenti di “stacco” che permettano lo smaltimento dello stress, eventualmente praticando ove possibile meditazione e yoga, dimostratesi in grado di ridurre i valori pressori.

È inoltre essenziale abolire il fumo.

Nei casi di lieve aumento, e in assenza di altri fattori di rischio, la modifica dello stile di vita può essere l’unica prescrizione medica necessaria ed efficace.

L’obiettivo principale della terapia, oltre alla normalizzazione dei valori pressori, è anche di proteggere gli organi che potrebbero essere danneggiati dalla pressione alta, o di rimediare a danni già verificati. Abbassare la pressione anche di soli 5 mmHg consente di ridurre sensibilmente il rischio di ictus, infarto miocardico, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale e demenza.

I farmaci per il trattamento dell’ipertensione sono numerosi ed agiscono con meccanismi diversi: diuretici (aiutano a smaltire acqua e sali minerali, specie sodio), alfa- e beta-bloccanti e simpaticolitici (agiscono sui meccanismi nervosi di controllo), ACE-inibitori, antagonisti del recettore per l’angiotensina II e inibitori diretti della renina (interferiscono con il sistema renina-angiotensina-aldosterone), calcio-antagonisti (inducono vasodilatazione). Sono tutti efficaci e sicuri, e la scelta del tipo da utilizzare va fatta solo dal medico sulla base della storia del paziente e della presenza di altre patologie associate.È importante sapere che la terapia antiipertensiva va assunta di continuo e per molti anni (raramente succede che un iperteso possa smettere di assumere i farmaci). Può anche accadere che dopo anni di terapia un paziente richieda l’aggiunta o il cambio di un farmaco: non è colpa dell’antiipertensivo che perde efficacia, ma l’effetto della pressione arteriosa che cambia con gli anni. Trovare farmaci efficaci e meglio tollerati può richiedere un po’ di tempo. In alcuni pazienti l’uso di un solo farmaco è sufficiente, in molti altri in generale è necessario ricorrere all’associazione di più farmaci, in altri ancora l’utilizzo anche di 4 farmaci antiipertensivi a dosaggio pieno, non è sufficiente a riportare i valori pressori nella norma, anche escludendo eventuali cause di ipertensione secondaria; si parla, in questi casi, di ipertensione arteriosa resistente. Per il trattamento di queste forme sono state proposte nuove terapie non farmacologiche (denervazione delle arterie renali).

I livelli di organizzazione sociale, le necessità connesse alle varie attività lavorative, le esigenze derivanti dalla cultura, i bisogni di evasione e tanti altri fattori rendono ragione del ruolo che ha il viaggio nella società e della sua elevata, anche se articolata e varia, ricorrenza nella vita dei singoli individui.

D’altra parte, nelle popolazioni dei Paesi Occidentali l’Ipertensione Arteriosa risulta essere una condizione patologica ad elevata prevalenza: secondo i dati dell’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare, nell'ambito della popolazione italiana di età compresa tra 35 e 74 anni, risulta iperteso circa il 33% degli uomini e circa il 31% delle donne. L'iperteso che viaggia diviene, così, un evento ad elevata frequenza.

Da questa constatazione scaturisce la necessità di sapere se la condizione di viaggio ha effetti specifici sui valori della Pressione Arteriosa e se gli individui ipertesi devono adottare particolari accorgimenti allorquando programmano un viaggio.

Gli elementi che caratterizzano un viaggio sono numerosi:

- in base alla frequenza con cui si svolge, un viaggio può essere occasionale o abituale;

- può avere motivazioni molto diverse tra loro: necessità di lavoro o voglia di evasione;

- il viaggio comporta spostamenti che si diversificano sia per le distanze percorse che per la allocazione geografica della sede di destinazione, sia per i tempi di percorso che per il mezzo di trasporto;

- ogni viaggio si caratterizza anche per gli effetti che produce sulle abitudini di vita (per esempio le modificazioni del ritmo sonno-veglia), sulle condizioni ambientali nelle quali l'individuo vive abitualmente (importanti le esposizioni alle brusche modificazioni di temperatura), sulle abituali attività fisiche (prestazioni eccessive sia per quantità che per qualità);

Considerata sia la complessità e la variabilità della risposta della pressione arteriosa agli stimoli sia l’enormità delle combinazioni in cui si possono articolare gli elementi che caratterizzano la condizione di viaggio, diviene difficile produrre modelli comportamentali da proporre ai soggetti ipertesi che affrontano un viaggio.

Tuttavia, dall’insieme dei dati disponibili, delle valutazioni fisiopatologiche e delle esperienze cliniche si possono trarre delle indicazioni pratiche che possono essere utili per prevenire complicazioni cardiovascolari; queste indicazioni vengono sintetizzate in una proposta di “Decalogo per l'iperteso che viaggia”:

- Impara a misurare la tua pressione arteriosa e la tua frequenza cardiaca

- Con l’aiuto del tuo medico impara a riconoscere i sintomi di una eventuale crisi ipertensiva

- Quando programmi un viaggio, intensifica i controlli prima della partenza e assicurati che i valori della tua pressione arteriosa siano adeguatamente controllati; se hai valori pressori molto elevati rimanda il viaggio

- Se usi la macchina, non avere preoccupazioni perché la tua pressione non subisce modificazioni significative; evita, comunque, di stare alla guida per molte ore di seguito

- Se usi l’aereo, sappi che puoi avere un aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca

- Se vai in montagna, stai a riposo il primo giorno e pratica attività fisica con progressione

- Non esporti a grosse escursioni termiche; in particolare proteggiti dalle temperature troppo basse

- Quando programmi un viaggio, evita la perdita del sonno; se non puoi farne a meno, sappi che, non dormendo o dormendo poco, puoi avere un aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca

- Se, nonostante tutti gli accorgimenti, una volta a destinazione, accusi cardiopalmo e dispnea, verifica i tuoi valori di pressione arteriosa; se sono molto elevati, consulta un medico

- Se ti curi con un calcio-antagonista, usa con cautela la melatonina perché potresti neutralizzare l’effetto del farmaco

Puoi richiedere gli opuscoli della Fondazione per il Tuo cuore.

Scrivi una e-mail a segreteria@periltuocuore.it indicando quali desideri ricevere e il tuo indirizzo oppure telefona al numero 055 5101367

Per il Tuo cuore

Per il Tuo cuore